A presença intelectual e política das mulheres negras tem deslocado práticas, reposicionado narrativas e reconfigurado o que a escola brasileira entende por liderança, currículo e pertencimento.

Por Karen Cardial

Há forças que transformam, sem alarde, uma instituição. Na educação básica brasileira, essa transformação se materializa no trabalho de mulheres negras que, ao ocupar a docência e funções de liderança, reposicionam debates, revisam escolhas pedagógicas e reorientam a forma como a escola compreende a si mesma e aos mundos que moldam a vida dos estudantes. É um movimento silencioso apenas na superfície, porque, na prática, ele desestabiliza estruturas profundas.

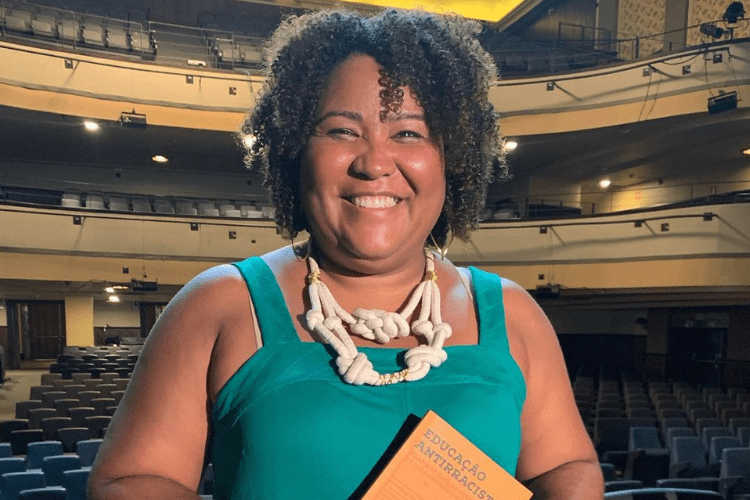

Para a educadora antirracista Lavini Castro, doutoranda em História Comparada pela UFRJ e idealizadora da Rede de Professores Antirracistas, a potência dessas profissionais nasce justamente do lugar histórico que ocupam: sustentam o cotidiano escolar, mas atuam também como produtoras de conhecimento, mediadoras culturais e formuladoras de práticas que raramente encontram espaço nas instâncias formais de decisão. “A estrutura da escola ainda opera segundo a lógica racista e patriarcal da sociedade. Por isso, mulheres negras não são imediatamente reconhecidas como capazes de liderar, ainda que estejam na base de tudo”, afirma.

“A estrutura da escola ainda opera segundo a lógica racista e patriarcal da sociedade.” (Lavini Castro)

A desigualdade entre quem sustenta o chão da escola e quem decide os rumos dela não é fortuita. Para Lavini, não se trata apenas de ausência de oportunidades, mas de uma disputa simbólica: a escola, concebida como espaço hierárquico, ainda reserva prestígio a perfis brancos, especialmente nos cargos de coordenação e direção. “Mesmo quando uma mulher negra chega à gestão, o entorno demora a reconhecê-la como liderança legítima. Há sempre uma resistência inicial que revela o quanto a instituição naturalizou a ideia de que alguém como ela não combina com esse lugar”, explica.

Mas quando essas mulheres chegam, o cotidiano muda. Não por representatividade estática, mas por uma presença ativa, militante e organizada. Lavini lembra o impacto que viveu ao conduzir projetos sobre educação das relações étnico-raciais: “As meninas negras começaram a se posicionar mais, a imaginar trajetórias possíveis. Elas viam alguém que partilhava suas histórias e entendiam que poderiam construir caminhos parecidos.”

Outro exemplo é o trabalho da professora Mônica Aniceto, da rede pública do Rio de Janeiro, que, mesmo lecionando em uma escola de forte presença evangélica, abriu espaço para discutir religiões afro-brasileiras a partir de uma abordagem respeitosa, crítica e historicamente embasada – prática decisiva para ampliar repertórios e reduzir estigmas.

“As meninas negras começaram a se posicionar mais, a imaginar trajetórias possíveis.” (Lavini Castro)

A presença de uma mulher negra na docência, na coordenação ou na direção altera expectativas de futuro de forma concreta. Não é metáfora, é horizonte. Lavini narra o caso de uma estudante de uma turma de aceleração da aprendizagem, voltada para quem está em defasagem idade-série, que retomou o interesse pelos estudos ao reconhecê-la não como exceção, mas como possibilidade. “Ela sempre dizia que me via naquele lugar e que, se eu tinha conseguido, ela também poderia. Hoje está formada como técnica de enfermagem. Essa projeção, esse deslocamento interno, é transformador”, lembra a educadora antirracista.

O impacto, porém, não depende apenas da imagem. Depende do compromisso político com que essa profissional lê a escola. Uma mulher negra que assume liderança, mas reproduz valores racistas ou hierárquicos, não produz pertencimento, perpetua o modelo. A potência surge quando a presença se converte em prática cotidiana, consistente e intencional.

"A potência surge quando a presença se converte em prática cotidiana, consistente e intencional" (Lavini Castro)

Do ponto de vista institucional, a escola ainda opera com barreiras que silenciam ou diminuem a legitimidade das mulheres negras. Microagressões, interrupções sistemáticas em reuniões, descrédito intelectual e o estereótipo da “agressividade” quando a fala é apenas firme, compõem o repertório diário de obstáculos. “Há sempre quem valide mais a fala daquele professor branco de dicção acadêmica do que a narrativa de uma mulher negra que traz conhecimento atravessado pela experiência. A estrutura ainda define quem é considerado portador legítimo do saber”, analisa Lavini.

Transformar esse cenário exige outro tipo de gestão: abertura para escuta, revisão de critérios de liderança, políticas de rede que garantam tempo, material e respaldo institucional para que professoras negras possam propor, avaliar, criar e conduzir projetos. Não se trata de boa vontade, é política pública.

Quando o assunto é BNCC, Lavini faz um contraponto fundamental. A transversalidade prevista para a educação das relações étnico-raciais, diz ela, tem produzido interpretações superficiais, que tornam o tema eventual. Para avançar, é preciso tratá-lo como conteúdo cotidiano, com presença real em todas as áreas, não apenas em História ou Língua Portuguesa. “Transversalidade, do jeito que aparece no documento, vira algo que acontece quando dá. A escola precisa de um currículo que abra espaço para essas discussões, e não que dependa exclusivamente da militância individual do professor”, argumenta.

E é justamente nesse ponto que a presença de mulheres negras se revela decisiva: são elas que, posicionadas politicamente, introduzem debates contínuos, revisam escolhas pedagógicas e ampliam repertórios de crianças e jovens que raramente se veem como sujeitos de conhecimento.

Palavra que costura mundos

A produção literária de autoras negras tem alterado não só bibliotecas, mas a sensibilidade pedagógica das escolas. Para Lavini, é impossível desconsiderar o que Conceição Evaristo chama de “escrevivência”: narrativas que carregam cuidado, revisão crítica de estereótipos e escolhas estéticas que devolvem dignidade às imagens negras. “Quando uma mulher negra escreve, há uma curadoria atenta, uma preocupação com termos, com ilustrações, com a forma de representar. Isso fortalece identidades e inspira práticas pedagógicas mais responsáveis”, explica.

Casos recentes reforçam esse cuidado. Um exemplo é a polêmica em torno do livro infantil ABC da Liberdade: a história de Luiz Gama, o menino que quebrou correntes sem palavras, de José Roberto Torero e Marcus Pimenta, que acabou retirado de circulação após críticas de movimentos negros sobre a forma de representar o personagem. Quando a autoria não considera a experiência racial, o risco de estereotipar ou romantizar figuras históricas negras aumenta, e esse impacto chega direto às salas de aula.

Lavini defende que escolas e redes de ensino precisam ultrapassar ações pontuais e investir em dois eixos estruturais: formação docente contínua em letramento racial e mudança curricular efetiva. A legislação avançou ao tornar obrigatórios, pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08, os estudos de história e cultura afro-brasileira e indígena. Mas, na prática, a efetivação desse direito ainda recai sobre o esforço individual de professores, especialmente mulheres negras, que sustentam essa pauta no dia a dia da escola. “Hoje, muitos professores ainda não tiveram acesso a uma formação séria em relações étnico-raciais. E, sem isso, a implementação vira algo isolado. A escola precisa criar condições reais para que o professor possa atuar com segurança, tempo e respaldo”, diz.

Mensagem de uma educadora antirracista, Lavini Castro:

“No Dia da Consciência Negra, minha mensagem às mulheres negras que sustentam a educação básica é menos um convite e mais um reconhecimento: continuem aprofundando esse trabalho bonito que vocês fazem: estudando, criando, abrindo caminhos e aprendendo com seus estudantes. Cada movimento de vocês altera a estrutura, mesmo quando isso passa despercebido.”

E talvez seja justamente essa a marca mais profunda da potência dessas mulheres: movem a escola sem pedir licença e, ao mover a escola, movem o país.